MATERIAL製品知識

スピルリナSpirulina

当ホームページに記載の内容を、販売目的等で利用することは薬事法等の関連法規に抵触する可能性がございます。またホームページ記載の内容が必ずしも製品の効果効能を保証するものではございません。

スピルリナとは

スピルリナは、藍藻綱 紐子目(ネンジュモ目) ユレモ科 スピルリナ属に分類される藻類です。藻体の大きさは0.3~0.5mm程度で、らせん状の形状をしています。そもそもスピルリナという名前は、ラテン語で「ねじれたもの」とか「らせん」を意味する言葉の“spira”を由来としています。葉緑体は形成していませんが、クロロフィルa、カロテン、フィコシアニン、キサントフィルなどの色素を細胞内に有しています。また高温、強アルカリ、高ナトリウムというような、他の動植物が育ちにくい厳しい環境下でも繁殖することが出来るのが特徴のひとつで、中央アフリカのチャド湖、エチオピアのテルチュ湖、メキシコのテスココ湖などに自生が確認されています。古くから、これらの地方の人々が食用としていた記録があり、その最古のものとしては、数千年前に古代メキシコのマヤ人が食糧にしていたという記録が挙げられます。

このスピルリナの食糧としての研究は、フランスを中心に古くから行われています。1940年にフランスのダンカード博士が“The Linnean Society of Bordeaux”に、チャド湖周辺の原住民が食用に用いていることを発表したのが最初とされています。1963年にはフランス国立研究所(IFP)のクレマン博士が研究に着手して、培養生産技術の基礎を確立しました。

その後、確立された技術をもとにして1970年にメキシコのソーサテキサコ(Sosa Texcoco)という会社が、岩塩を発掘した後の塩水湖を利用してスピルリナ培養を開始しました。これが健康食品としてのスピルリナの歴史の始まりといえます。これに続いて、日本の大日本インキ化学工業がタイ国にて人工池での量産化に成功して市場に参入しました。さらにアメリカ、台湾(中華民国)、中国(中華人民共和国)などにおいても生産が開始され、今日に至っています。

スピルリナの有用性

スピルリナは、無機窒素源を有機窒素化合物としてのたんぱく質に同化する能力が高く、食糧資源として高い評価を得ています。また微細藻類の中では細胞サイズが大きいため、生産も比較的容易に行えます。内容成分としては、たんぱく質、ビタミン、ミネラルを多く含有し、緑黄食野菜の特徴であるクロロフィルやカロテノイドも含有しています。栄養学的には緑黄食野菜の不足を少量で解消することが可能です。

スピルリナ/栄養学的な価値

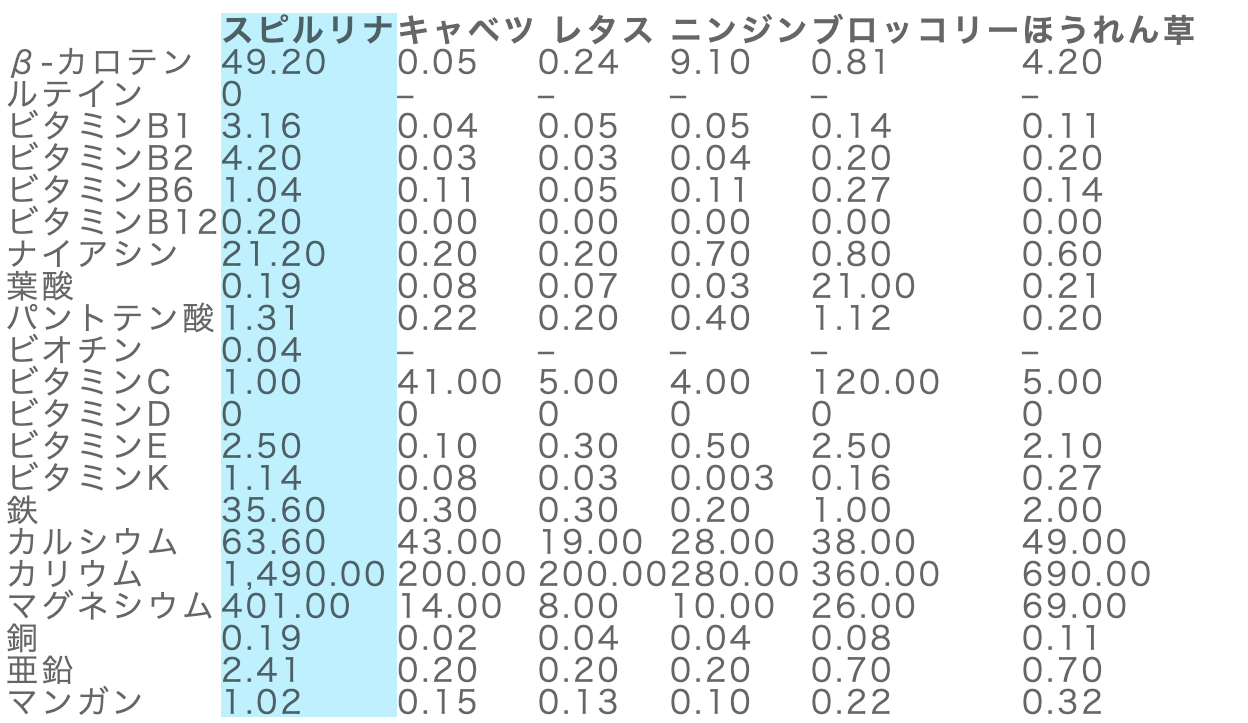

参考資料:スピルリナと野菜の栄養成分比較表

【単位 mg/100g】

※スピルリナデータ…当社分析数値

※野菜データ…五訂 日本食品標準成分表より抜粋

また緑黄色野菜の代替食品としての価値=栄養学上の価値の他にも、含有する色素(フィコシアニン、クロロフィルなど)やカロテノイド(β-カロテン、アスタキサンチンなど)の働きによる抗酸化機能が研究解明されてきています。その他にも血中コレステロール低下作用や、クロロフィルの働きによるダイオキシン類の体外排出作用などが報告されています。

当ホームページに記載の内容を、販売目的等で利用することは薬事法等の関連法規に抵触する可能性がございます。またホームページ記載の内容が必ずしも製品の効果効能を保証するものではございません。