MATERIAL製品知識

クロレラChlorella

当ホームページに記載の内容を、販売目的等で利用することは薬事法等の関連法規に抵触する可能性がございます。またホームページ記載の内容が必ずしも製品の効果効能を保証するものではございません。

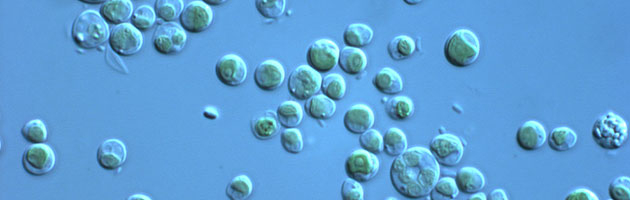

クロレラとは

クロレラは緑藻綱・クロロコックム目・オオシスティス科・クロレラ属に属する淡水産の単細胞藻類です。湖沼・池・水たまりなどに生息し、世界中に広く分布しています。形は球形または楕円形をしており、直径が3~10μm、葉緑体に緑色色素のクロロフィルaとクロロフィルbを多量に含んでおり緑色ないし淡緑色をしています。増殖は極めて早く、有性生殖ではなく、ひとつの細胞が概ね20~24時間で2分裂を2回繰り返して4つの細胞に分裂して増殖します。また光合成能力も高く、たんぱく質合成能力が高いという特徴を持っています。 約20種類の種(species)がありますが、食用として代表的な種としては、ピレノイドサ種(pyrenoidosa)、エリプソイデア種(ellipsoidea)、ブルガリス種(vulgaris)、レグラリス種(regularis)などが挙げられます。

その誕生は約20数億年前の先カンブリア紀とされ、最初の真核細胞を有する植物とされています。1890年にオランダの学者バイリングによって発見され、その際にラテン語の「緑色の(chlor)」と「小さいもの(ella)」を併せてクロレラと名付けられました。1919年にドイツのオットー・ワールブルグが光合成の研究材料として用いてから有名となり、その後多くの研究者により種々の研究に利用されました。特に第2次世界大戦後には、人類の未来の食糧資源としてクロレラのたんぱく質を利用するために、人工栽培方法・成分分析・食品加工方法などの食糧化研究がアメリカ、イギリス、ドイツ、旧ソ連など世界各国で進められました。

日本では1951年より研究が開始され、1957年に政府の補助を受けて「日本クロレラ研究所」が設立されました。数多くの動物実験・臨床実験により栄養価が高いことが見いだされ、クロレラの幅広い多くの利用面が明らかになるとともに、クロレラは単なるたんぱく質源ではなく健康に役立つものと考えられるようなりました。そして1960年代中頃から本格的に生産されて健康食品として広く市場に出回るようになり、今日に至っております。

クロレラの有用性

クロレラは高たんぱく食品として知られていますが、たんぱく質だけではなくビタミンやミネラルなどの栄養素を含有しており、緑黄色野菜と比べてクロロフィル(葉緑素)を多く含有しています。またクロロフィルaとクロロフィルbの存在比が緑黄色野菜の存在比に類似しており(a:b=3:1)しており、分子構造中にマグネシウムを含んでいます。これらのことから、クロレラは緑黄色野菜の代替食品とも言われています。

クロレラ/栄養学的な価値

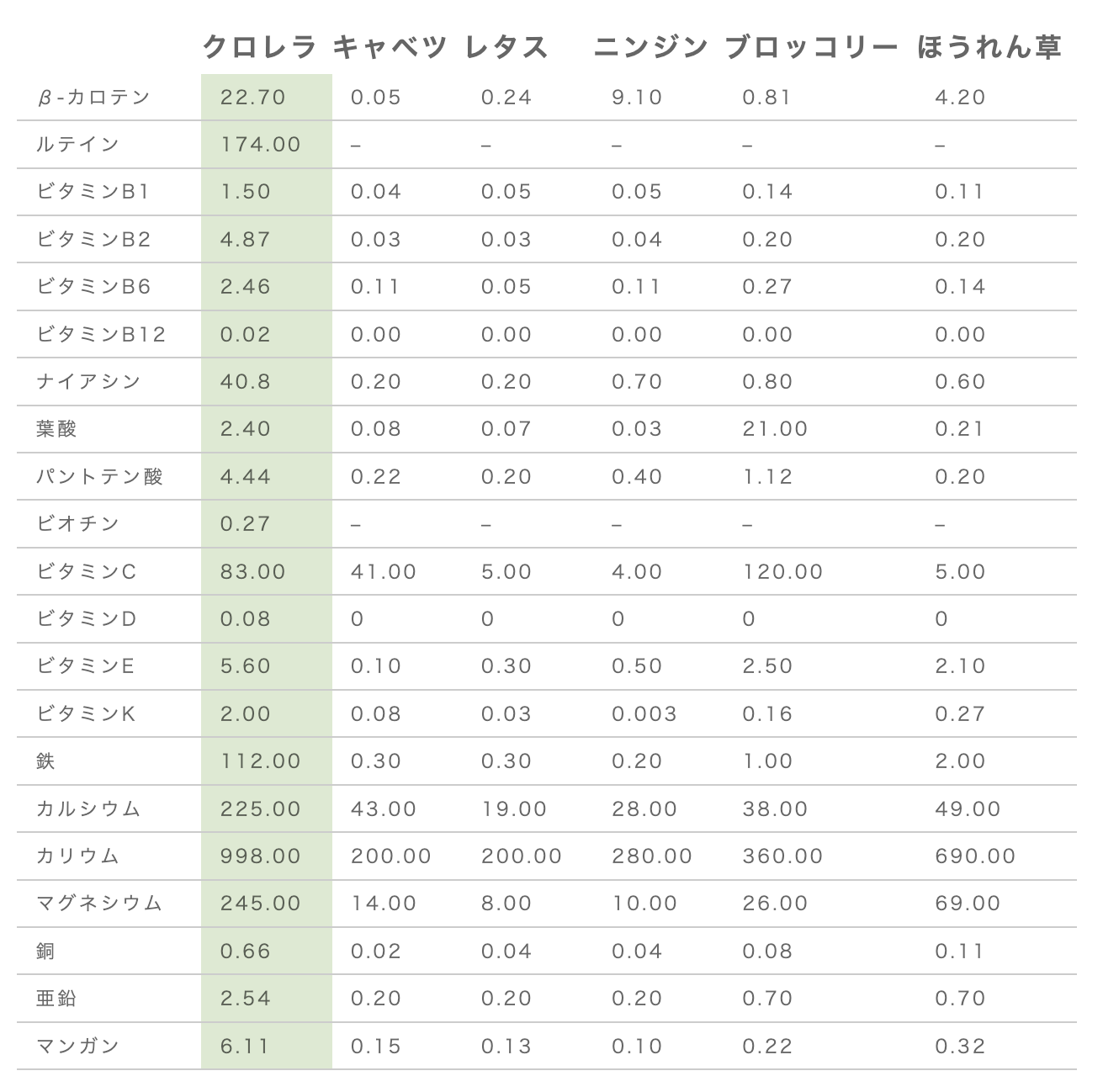

参考資料:クロレラと野菜の栄養成分比較表

【単位 mg/100g】

※クロレラデータ ・・・ 当社分析数値

※野菜データ ・・・ 五訂 日本食品標準成分表より抜粋

厚生労働省は、国民の健康維持・増進と疾病予防のために緑黄色野菜を1日に100g摂取するように提言していますが、毎年の国民栄養調査でその不足を指摘しています。緑黄色野菜の摂取目的は、ビタミン・ミネラル・食物繊維の摂取にありますが、クロレラには緑黄色野菜の約10倍の力価があります。従って、クロレラ5gが緑黄色野菜50gとほぼ同等になることから、クロレラを少量食べることにより緑黄色野菜不足を補うことが出来ます。 このクロレラの栄養を漢方の見地から考えると、クロレラはひとつの細胞でひとつの生命体をなしていることから、食養論でいうところの「一物全体食」にあたり、植物(野菜)でいえば「葉、茎、根、花、実」など全てを一緒に食べ合わせるのと同様のバランスの良さがあると言われています。

また野菜同様の栄養素の他に、CGF(クロレラエキス)と呼ばれる核酸関連物質があります。このCGFの働きにより、クロレラが優れた保健効果を発揮することが、極めて多くの研究・臨床などにより確認されています。それらの多くは「人間の身体に元々備わっている、自分の身体を健康に保とうとする力」の維持向上であり、つまり免疫機能やホメオスタシスの維持向上と関連しています。 クロレラの有用性に関しては、他の健康補助食品素材には見られない程、数多くの学術研究が古くより行われています。それらの研究からは、様々な症状に対する数多くの有用性が見出 されています。以下、研究により確認されている保健効果の代表的なものです。

2.1に伴う抗癌・抗腫瘍効果

3.重金属類(水銀、カドミウム、ダイオキシン類など)の体外排出作用

4.高血圧症の改善効果

5.血清脂質(コレステロール)の改善効果

6.肝機能異常の改善効果

7.胃潰瘍の抑制効果

8.ホメオスタシス(生体恒常性維持機能)の向上

当ホームページに記載の内容を、販売目的等で利用することは薬事法等の関連法規に抵触する可能性がございます。またホームページ記載の内容が必ずしも製品の効果効能を保証するものではございません。